Von Michael Korth und Hildegard Korth

Dresdener Romantik

Die Landschaftsmalerei der Dresdener Romantik ist geprägt durch die Kunst der Frühromantiker, vertreten vor allem durch Caspar David Friedrich (1774 –1840), den Arzt, Naturforscher und Malerdilettanten Carl Gustav Carus und Johann Christian Dahl. Der eine Generation jüngere Adrian Ludwig Richter (1803 –1884) ist der wohl bekannteste Vertreter der Dresdener Spätromantik. Der Begriff „Romantik“ bezeichnet keinen gemeinsamen Stil, sondern eine Gemütsverfassung (Geistesströmung) der Deutschen zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Im Vordergrund stand die Besinnung auf die nationalen Werte in Folge der napoleonischen Kriege, die nicht nur die Politik, sondern auch die bildende Kunst betrafen. Bestimmend in der bildenden Kunst wurde ein unmittelbares Naturerleben als Gegenentwurf zu dem als verstaubt wahrge-nommenen Akademiebetrieb und der Widerstand gegen die als bedrückend empfundenen politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse. Diese Aufbruchstimmung setzte bei vielen jungen Künstlern Triebkräfte frei, die einen geradezu explosiven Ausbruch künstlerischen Schaffens zur Folge hatten (2).

Während die Dresdener Frühromantiker um C. D. Friedrich keine Nachfolger im Sinne einer Schultradition gehabt haben, war Ludwig Richter, wohl auch durch seine liebenswürdige und zugewandte Art, der Mittelpunkt einer großen Schülerschar. Der erst dreiunddreißigjährige Ludwig Richter wurde 1836 nach einer längeren Italienreise (1823 –1826) und einer mehrjährigen Lehrtätigkeit an der Zeichenschule für die Porzellanmaler der Manufaktur in Meißen als Nachfolger seines Vaters in das Amt eines Lehrers der Landschaftsklasse der Dresdener Akademie berufen. 1841 erfolgte seine Ernennung zum Professor. Als Richter nach Dresden kam, war die Malerei der Frühromantik und namentlich die von C.D. Friedrich erfundene Symbollandschaft bereits aus der Mode gekommen. 1842 wurden auf der Nachlassauktion des Berliner Sammlers und Buchhändlers Georg Andreas Reimer 29 Gemälde Friederichs für zusammen nur 100 Thaler versteigert. Seine herausragende Bedeutung für die Kunstgeschichte wurde erst lange nach seinem Tod am Ende des 19. Jahrhunderts erkannt. Ludwig Richter widmete sich seinem Lehramt in Dresden mit Eifer und Hingabe und führte im Land-schaftsunterricht als Neuerung das direkte Studium vor der Natur ein. Seine Schüler hingen mit Liebe und Verehrung an ihm, und eine stattliche Anzahl von Landschaftsmalern ist im Laufe der Jahrzehnte aus seinem Atelier hervorgegangen (2,3)

Dreber als Schüler Ludwig Richters

Das hohe zeichnerische Talent des erst 18-jährigen Heinrich Dreber zeigte sich seit 1840 in kunstvoll komponierten Landschafts studien von denen eine be sonders eindrucksvolle Zeichnung aus süddeutschem Privatbesitz auf einer Münche ner Auktion 2019 wieder auftauchte (Abbildung 1). Das Blatt (4) zeigt eine 1840 datierte, mit ligiertem H und F monogrammierte Partie aus dem Rabenauer Grund, gezeichnet mit Feder in brauner Tinte, vereinzelt mit dem Pinsel laviert und zart aquarelliert. Als Hauptmotiv zeigt das Blatt einen mäßig ansteigenden Weg durch ein Wäldchen am Hang des Rabenauer Grundes. Durch die Verdunkelung von Hang und Baumstämmen am Ende des Weges der sich anschließend ins Offene fortzu setzen scheint, entfaltet die Zeichnung eine Sogwirkung, die den Blick des Betrachters in das Bild hineinzieht.

Die Darstellung beeindruckt nicht nur als präzise durchgeführte Naturstudie, sondern zeigt zugleich eine Naturwahrnehmung, die weit über das eigentlich Gezeigte hinausgeht und dem Ganzen eine poetische Stimmung verleiht. Letztere wird noch durch die nur angedeuteten und unvollendeten Partien des Blattes unterstrichen. Die zeichnerische und geistige Verwandtschaft mit graphi-schen Werken aus der Zeit Dürers drängt sich auf.

Ludwig Richter berichtet in seinen Lebens-erinnerungen (5, S. 386 ff.) von einem Gespräch mit dem Pastor Roller von Lausa, der Richters Bild „das Tal von Amal“ kritisierte und dabei gedanklich eine Gegenlandschaft entwarf, die Richter nachhaltig beeindruckte. „Ich hatte das Gefühl“, berichtet Richter, „daß eine auf Linienschönheit allein oder vorwiegend gegründete Auffassung zur Manier führen müsse, wenn nicht zugleich eine völlig naive Naturbetrachtung hinzutrete und dadurch das Äußere Ausdruck des Inneren werde. Es war sonderbar, daß der Vergleich beider Bilder […] einen so nachhaltigen Eindruck in mir hervorbrachte, daß seine Nachwirkungen späterhin nicht ohne Einfluss auf meine Arbeiten blieb“. Man kann vermuten, dass Richter diese Nachwirkungen auch seinen Schülern weitervermittelt hat. Die Naturauffassung des Pastors entsprach der vieler Künstler der Romantik. Von C. D. Friedrichs ist der Satz überliefert: „Der Maler soll nicht bloß malen, was er vor sich sieht, sondern auch was er in sich sieht. Sieht er aber nichts in sich, so unterlasse er auch zu malen, was er vor sich sieht“ (aus C. D. Friedrichs Nachlass veröffentlicht von C. G. Carus, 6, S. 135). In der 1816 erschienenen Künstlernovelle „Die Jesuitenkirche in G“ (7) erzählt E. T. A. Hoffmann von dem jungen Maler Berthold, „der sich vorzugsweise der Landschaftsmalerei ergeben hatte“ und zur weiteren Ausbildung nach Rom zieht. Dort beeindrucken ihn besonders die Landschafts veduten von Philipp Hackert, dessen Schüler er wird. Während Berthold eines Tages in der Umgebung Neapels eine Vedute im Stile Hackerts zu malen beginnt, tritt ein geheimnisvoller Maler aus Malta an seine Seite, der ihn eindringlich auffordert, diese Art des „Abschreibens der Natur“ aufzugeben, und einzudringen in den tieferen Sinn der Natur. „Erst dann“, so fährt der Malteser fort, „werden selbst in deinem Inneren ihre Bilder in hoher glänzender Pracht aufgehen“. Im weiteren Verlauf der Novelle scheitert Berthold an diesem hohen Ziel. Die vom Malteser bzw. E.T.A. Hofmann geforderte Naturauffassung erscheint in den Zeichnungen des jungen Heinrich Dreber bereits voll ausgebildet.

Reise in die Fränkische Schweiz

Im Oktober 1841 schreibt Dreber an seine Dresdener Freunde G.F. Kayser und

E. Hasse (dieser Brief fand sich im Nachlass

Drebers und wurde niemals an die Adressaten abgeschickt) (1, S. 117–119): „Franken ja

wenn Ihrs‘ hättet sehen können! Wunderherrliches Land. Dort hatt mirs ungeheuer

gefallen […] Waischenfeld war der erste

Ort in der fränkischen Schweitz, den ich

erreichte […] liegt tief in den Felsen drinn.

Darüber hinaus ragt eine prächtige Ruine.

Durch das Felsental fließt die Wiesent. Von

Waischenfeld geht es in das Rabenecker

Thal. Das laß ich mir gefallen! Solche Romantik. Ich war außer mir, trotzdem, daß

das Wetter nicht gut war. Aber wie ich erst

die alte Rabeneck sah: Ich bin trotz Phlegma gesprungen, wie nicht gescheidt. Nun

Ihr werdet Euch aus meiner Zeichnung,

wenn wir uns wiedersehen werden, einen

ohngefähren Begriff machen können. Durchs Rabenecker Thal kommt man nach

Muggendorf. Alles wundervoll. Von hier

ging ich auf die Neideck, nach Streitberg,

nach Gösweinstein, nach Pottenstein. Alles

dies kann ich Euch nicht schildern. Ich wüßte auch nicht, wie ich es thun sollte. Aus

Franken habe ich die meisten Skizzen. Da raus werdet Ihr im Ganzen Euch vielleicht

einen Begriff machen können.

Ein Jahr in München

In München malte Dreber im Winter 1841/42 zwei Ölbilder und brachte sie 1842 im Münchener Kunstverein, dessen Mitglied er geworden war, zur Ausstellung. Beide Bilder, die „Abendlandschaft“ (Burg Neideck, Abbildung 3) und eine „Landschaft mit Staffage“ die als verschollen gilt, gingen durch Verlosung in private Hände nach München und Wien. Der Maler und Lithograph Emil Schuback aus Hamburg (1820–1902) berichtete 1876 in seinen „Erinnerungen an Dreber“, dass ihn beide Bilder auf der Münchener Ausstellung sehr beeindruckt hätten: „Er kam eben aus der Schule Ludwig Richters, und es waren seine Erstlingswerke. Sie hatten etwas altdeutsches im Charakter und erinnerten doch auch wieder an die umbrische Schule durch ihre Grazie und jugendliche Schönheit“ (zitiert nach 1, S. 107). Es sind wohl die schlanken hochgewachsenen Bäume auf der „Abendlandschaft“ die Schuback an die umbrische Schule und ihren Hauptvertreter Pinturicchio erinnert haben. Dass Schnorr diesen Baumtypus von Pinturicchio übernommen und an seine nazarenischen Freunde weiter vermittelt hat, war wohl auch Gottfried Keller (1819–1890) bewusst wenn er im „Grünen Heinrich“ den Maler Heinrich Lee einen Baum zeichnen lässt den dieser nach Vollendung der Zeichnung selbstironisch als einen jener „frommen nazarenischen Stengelbäumchen, welche auf den Bildern der alten Kirchenmaler und ihrer heutigen Epigonen den Horizont so anmutig und naiv durchschneiden“, beschreibt (12, Grüner Heinrich, Erster Teil, Zwanzigstes Kapitel „Berufsahnungen“). Zur gleichen Zeit wie Dreber hielt sich der junge Gottfried Keller, damals noch in der Hoffnung sich als Maler zu etablieren, in München auf (13, 14). In einem Brief, den Keller 1878 aus Zürich, drei Jahre nach Drebers Tod, an den Dichter Paul Heyse schrieb, erwähnt er seine Freundschaft mit Dreber. „Sagen muß ich Dir aber, daß ich Heinrich Dreber, den Du im ersten Reisebrief so trefflich besingst, in München als einen hübschen blonden Malerjüngling gekannt und viel mit ihm verkehrt habe; wir waren arm wie die Kirchenmäuse und aßen eine Zeitlang für acht Kreuzer zusammen zu Mittag in einem abgeschiedenen Gartenwirtschaftchen hinter Bretterzäunen zwischen der Lerchenstraße (heute Schwanthalerstraße) und Schützenstraße. Man mußte in der Nähe des Stachus durch einen engen Pfad hingelangen […] Vermutlich hat er mich doch ganz vergessen […] , da ich in München auch gar nichts Rechtes gekonnt habe, während er unter seinem sonnigen Goldhaar schon ein reiches Können beherbergte. Er besaß einen Schatz unvergleichlicher Bleistiftstudien aus der Sächsischen Schweiz usw., die aussahen wie veredelte, geradezu vervollkommnete Dürersche Kupferstiche, und malte Landschaften à la van Eyck und Dürer“ (zitiert nach 1, S. 108). Da dieser Brief 36 Jahre nach seiner Bekanntschaft mit Dreber geschrieben wurde, war Keller wohl entfallen, dass es sich um Federzeichnungen aus der Fränkischen Schweiz und aus der Umgebung von München handelte, die bei ihm einen so starken künstlerischen Eindruck hinterlassen hatten.

Reise nach Italien

Es gibt kaum eine Gegend der Erde, die der Kunst so starke Anregungen gegeben hat wie die römische Landschaft. Keine Kulturnation Europas ist von diesem Naturvorbild unberührt geblieben und bei den meisten Malern hat zumindest zeitweilig die römische Landschaft eine dominierende Rolle gespielt. Die Begründer der Landschaftsmalerei im siebzehnten Jahrhundert Adam Elsheimer, Claude Lorrain und Nicolas Poussin haben aus dem malerischen Reichtum dieser Landschaft geschöpft, ebenso wie die deutschen Erneuerer der klassischen Landschaftskunst Johann Christian Reinhart (1761–1847) und Josef Anton Koch (1768–1839), die die ideale oder heroische Landschaft auf römischem Boden für sich entdeckten. Die römische Landschaft zeichnet sich durch eine außerordentliche Vielfalt aus, die nicht nur den Landschaftstyp sondern auch die Vegetation umfasst. Rom ist von der Campagna, einer flachen, teils leicht hügeligen Landschaft von ödem Charakter umgeben, die im Norden bis zum Sorakte und im Süden bis an die Albanerberge reicht. Durchflossen wird die Campagna Romana vom Tiber und seinem Nebenfluss dem Aniene. Im Westen Roms liegt das tyrrhenische Meer mit teils sandigen, teils felsigen Stränden, im Osten die Ausläufer des Apennin, die oft, geographisch nicht korrekt, mit dem Begriff „Sabinerberge“ bezeichnet werden. Im Tal des Aniene liegen berühmte Malerorte wie Tivoli, Cervara di Roma oder Subiaco, und eine Hügelkette westlich davon Olevano Romano mit dem nahe gelegenen Eichenhain, der Serpentara, dazu Civitella (heute Bellegra) und Rocca di Mezzo um nur einige zu nennen. Auch in den Albanerbergen, die vulkanischen Ursprungs sind, liegen zahlreiche Orte, die Generationen von Malern reizvolle Motive geboten haben wie Ariccia am Albanersee, Genzano di Roma am Nemisee, oder Rocca di Papa und Frascati. Topographisch liegen alle diese Malerorte nicht weiter als maximal siebzig Kilometer von Rom entfernt. Für Heinrich Dreber war diese landschaftlich reiche aber geographisch kleine Welt vor den Toren Roms der Malerkosmos für die nächsten dreißig Jahre.

Erste Jahre in Rom

Unermüdlich durchstreifte Dreber die nahe gelegene Campagna und die Sabinerberge, um sich durch zahllose Studien die römische Landschaft anzueignen. Noch im Oktober 1843 schuf er das Aquarell „Gebirgige Landschaft in der Umgebung Roms“ (Abbildung 8). Dieses Blatt zeigt eine gegenüber seinen früheren Arbeiten deutlich freiere und flüssigere Malweise, die auch etwas von der Erregung und Begeisterung des Künstlers für das neuartige Naturerlebnis verrät (17, S. 184,H. Sieveking).

Die mit brauner Feder über Bleistift vorgezeichnete Landschaft hat Dreber transparent mit klaren kühlen Farben überzogen. Das Blatt zeigt zwar einen Landschaftsausschnitt aus dem römischen Gebirge, aber nichts deutet darauf hin, dass die Landschaft als reale Gegebenheit wiedererkannt werden soll, sie ist vielmehr Abbild des inneren Naturerlebens des Künstlers.

Die romantischen Sehnsuchtstopographien schöner Aussichten wie sie die römische Landschaft in vielfältiger Weise bot, interessierten Dreber nicht, man sucht sie mit wenigen Ausnahmen auf seinen Arbeiten vergeblich. Diese Aversion gegen jegliche Art von Vedutenmalerei brachte für Dreber beträchtliche finanzielle Nachteile, da auch damalige Romreisende beliebte Ansichten als Andenken mit nach Hause nehmen wollten. In dem etwas später (1846) entstandenen Aquarell über Bleistift und Sepia „Baumstudie bei Albano“, erfasst Dreber die Natur in ihrem ganzen Reichtum (Abbildung 9). J. C. Jensen schreibt über dieses Blatt (18, S. 68– 69): „In der Mitte der Wipfel ist alles kleinteilig, die Blätter wie sternförmige Netze. Links werden sie hinterfangen von schattengrauen belaubten Zweigen, rechts durch sepiabraune Tiefen. Dadurch wird das Gesamte dieses Ausschnitts zweier Bäume und eines bewachsenen Felsens eine dichtverwobene Einheit, in der jedoch jedes Teil seine eigene Aura, seine eigene Individualität im südlichen Licht behalten hat“. An beiden Blättern wird deutlich, dass Dreber unter dem Himmel Italiens sehr bald seine Detailfreude und Vorliebe für einen märchenhaft poetischen Stil ablegte, den seine frühen Zeichnungen beherrschten. Dies beruhte sicherlich auf dem Einfluss seines Lehrers Ludwig Richter und führte bei ihm zu einer eher malerischen, das Stimmungshafte der Luft- und Lichterscheinungen betonenden Landschaftsgestaltung.

Durch seine Wirtsleute in der Via Felice war Dreber mit einem Mädchen, Aloysia Vignoli, näher bekannt geworden und als Folge dieser Beziehung gab diese im Juni 1851 einem Knaben das Leben. Es scheint, dass Dreber nie an eine Ehe mit diesem Mädchen dachte, was ohne Konversion des Protestanten Dreber zum katholischen Glauben im Kirchenstaat auch kaum möglich gewesen wäre. Als die Mutter 1854 an der Cholera starb, musste Dreber die Verantwortung für seinen Sohn Fortunato selbst übernehmen, eine Aufgabe, der sich Dreber mit sorgenvoller Liebe ganz widmete. Sobald das Kind alt genug war, wurde es in den gemeinsamen Haushalt der Freunde am Tiber aufgenommen und wuchs dort unter der gemeinschaftlichen Fürsorge des Vaters und der „Oheime“ heran. Drebers Wunsch, den Knaben in Deutschland erziehen zu lassen wurde erst 1865 erfüllt. Verwandte seines Freundes Gerhardt in Kassel nahmen sich des Knaben an und ermöglichten ihm einen Schulabschluss, der ihm später eine Ausbildung zum Ingenieur ermöglichte. Welch große Sorgen sich Dreber um das Wohl seines Sohnes machte, wird deutlich als er selbst 1865 schwer an Typhus erkrankte und auf den Tod darnieder lag. In dieser verzweifelten Lage schickte er seinen Freund Gerhardt mit seinem Sohn über die Grenze in das Königreich Neapel, weil er fürchtete, man würde im Todesfalle das Kind in ein römisches Waisenhaus stecken. Dreber konnte zwar die akute Krankheit überwinden, litt aber bis zu seinem Tode an ihren Folgen.

In diesem Zusammenhang muß man sich vor Augen führen, dass der Kirchenstaat unter Pius IX. (dessen Pontifikat von 1846 bis 1878 das bis heute längste eines Papstes war) trotz anfänglich liberaler Tendenzen ein Priesterstaat war, in dem den Bürgern jedes politische Mitspracherecht vorenthalten war. Alle staatlichen Institutionen waren in Unordnung, Rechtsprechung und Polizei verfuhren willkürlich und gegen liberal denkende Bürger vexatorisch. Die Zensur von Schriften und Büchern war streng, Unterricht und Erziehung lagen ebenso darnieder wie das wirtschaftliche Leben. Das Volk musste hohe Steuern aufbringen, die zum Teil durch vielerlei Privilegien ungerecht verteilt waren. Zusätzlich wurde die Stadt und seine Umgebung von Räuberbanden hart bedrängt. (21). Wie wir aus den Memoiren von Arnold Böcklins Gattin Angela wissen, haben Dreber und Böcklin bei ihren gemeinsamen Streifzügen durch die Campagna und das römische Gebirge des Öfteren lebensbedrohliche Situationen durch Briganten erlebt (22). Was allerdings die persönlichen Freiheiten der Bürger angeht, so war Rom eine ausgesprochen liberale Stadt, vorausgesetzt man hielt sich an die nicht verhandelbaren politischen Grundregeln. Rom war nicht das rigide Genf des 16. und 17. Jahrhunderts, im Gegenteil, über moralische Verfehlungen wurde großzügig hinweggesehen. So war z.B. das Cicisbeat auch im päpstlichen Rom des 19. Jahrhunderts eine institutionalisierte Einrichtung. In einem Brief Drebers an seinen Pflegevater Franz vom März 1844 liest man: „Bei der großen Freiheit, die dem Volk in seinem Treiben (im ganzen Italien) und vorzüglich hier in Rom gelassen, und bei der dem Italiener angeborenen Leichtigkeit, läßt es sich denken, daß auch unter dieser Zeit […] das Volksleben des Interessanten und Sehenswerthen die Fülle bietet“ (1, S. 120).

„Ein Sturm ist im Anzug. Bald werden Revolutionen ausbrechen“, prophezeite Gregor XVI. kurz vor seinem Tod 1846 gegenüber einem Freund. Zwei Jahre später war es soweit, im März 1848 musste sein Nachfolger Pius IX. aus seiner Residenz, dem Quirinalspalast, nach Gaeta im Königreich Neapel fliehen und in Rom wurde die Römische Republik ausgerufen. Ermöglicht wurde die nächtliche Flucht des Papstes durch den bayerischen Gesandten Graf Spaur und den Gesandten Frankreichs (23, S. 385). Um nicht zuzulassen, dass Österreich seinen Einfluss in Italien vergrößerte, kam Frankreich dem Papst militärisch zu Hilfe. Den tagelangen Angriffen der Franzosen mit schweren Geschützen und Scharfschützen konnten die römischen Verteidiger unter Mazzini und Garibaldi nicht standhalten und mussten im Juni 1849 kapitulieren. Zahlreiche Tote auf beiden Seiten waren zu beklagen auch unter der Zivilbevölkerung. Erst 1850 kehrte Pius IX. als weltliches Oberhaupt des Kirchenstaates nach Rom zurück. Frankreich blieb bis 1870 Besatzungsmacht in Rom und im Kirchenstaat. In Folge des DeutschFranzösischen Krieges 1870 mussten alle militärischen Kräfte aus Rom abgezogen werden und König Viktor Emanuel II. nutzte das Machtvakuum in Rom zum Einmarsch seiner Truppen. Im Jahr darauf richtete sich der italienische Staat in seiner neuen Hauptstadt Rom ein, der König bezog den Quirinalspalast und der Papst musste sich grollend in den Vatikan zurückziehen. (24) Neben den vielen Zeichnungen, die immer öfter mit weichem Bleistift statt mit der harten Feder ausgeführt und zum Teil aquarelliert wurden, bemühte sich Dreber auch um größere Ölgemälde. 1844 ist in einem Brief von einem großformatigen Bild die Rede, das der Künstler nach etlichen Korrekturen aber wieder vernichtet hat.

In Dresden wurde man an der Kunstakademie langsam ungeduldig, man erwartete von Dreber mehr zu sehen. Erhalten hat sich ein Bild aus dem Jahre 1846, das eine Landschaft bei Genazzano in den Sabinerbergen zeigt (Abbildung 10). Das Gemälde verrät in Komposition und Detailreichtum die Schulung durch Ludwig Richter. Trotz mancher Kritik, auch von Seiten Richters an der Perspektive und der Gestalt des den Bach durchwatenden Mädchens (1, S. 126), wurde das Bild vom Sächsischen Kunstverein verlost und befindet sich heute in den Kunstsammlungen der Stadt Chemnitz. Drebers finanzielle Verhältnisse waren nach und nach schwieriger geworden. Das Erbteil seiner Urgroßmutter war schon fast aufgebraucht, da bot sich ihm die Möglichkeit sich um ein 2-jähriges Reisestipendium von 400 Talern der Dresdener Kunstakademie zu bewerben.

Die dargestellte Landschaft erinnert an die Serpentara bei Olevano mit ihrem Steineichenbewuchs, eine Gegend, die Dreber bestens bekannt war. Das Gemälde befindet sich heute im Albertinum, Galerie Neue Meister in Dresden. In der Folge malte Dreber eine ganze Reihe von Gemälden, meist kleinerer Größe, die in ihrer Spontaneität und frischen Naturauffassung Richter wohl besser gefallen hätten.

Freundschaft mit Arnold Böcklin

Im März 1850 war der junge Maler Arnold Böcklin (1827–1901) aus Basel nach Rom gekommen. Böcklin und Dreber trafen sich noch im gleichen Jahr zufällig in Olevano wo Dreber bevorzugt die Sommermonate von Juni bis Oktober verbrachte. Zwischen den beiden Künstlern entwickelte sich bald eine enge Freundschaft und ein reger Gedankenaustausch, von dem beide profitierten. Da Böcklin nur ein Zimmer in der Via Gregoriana bewohnte, hielt er sich häufig in der Passeggiata di Ripetta auf, auch um dort zu malen. Dreber und Böcklin zogen oft gemeinsam in die Campagna oder in das römische Gebirge um dort vor der Natur zu zeichnen. Wie Böcklins Frau Angela in ihren Memoiren betont, war es Dreber der den Freund immer und immer wieder zum Naturstudium anregte und mit ihm hinausging und zeichnete (22). In den ersten römischen Jahren Böcklins entstanden eine ganze Reihe von Naturstudien, die den künstlerischen Einfluss Drebers verraten. Früher als bei Dreber tauchten in Böcklins Blättern Figuren aus der antiken Mythologie auf, die anfänglich wohl die sinnliche Anschaulichkeit seines Naturgefühls erhöhen sollten, später aber ein Eigenleben entwickelten. Auch Dreber belebte seine Zeichnungen und Ölgemälde immer mehr mit Personen, entweder aus dem römischen Landleben oder der antiken Mythologie, meist als griechische Personifizierungen des Naturlebens. So werden zur Beseelung der stummen Natur Pansgestalten, Faune und Nymphen kunstvoll in die Landschaft komponiert. Während Dreber seine Figuren eher zurückhaltend in seinen Bildern einsetzt, werden sie bei Böcklin immer dominanter bis sie schließlich zum beherrschenden Thema des Bildes werden. In ihrer weiteren künstlerischen Entwicklung schlugen beide Maler vollkommen verschiedene Wege ein. Für Böcklin wurde es immer wichtiger, mit seinen Bildern der menschlichen Innenwelt Ausdruck zu verleihen. So wurde er zu einem Begründer des Symbolismus, der dem Expressionismus vorausging und zu einem Wegbereiter des Surrealismus. Die Maler Giorgio de Chirico (1888-1978) und Max Ernst (1891–1976) berufen sich in ihrer Kunst explizit auf den Einfluss Arnold Böcklins (25, 26). Dreber hatte nicht die gleiche Kraft und auch nicht den Willen, sein Innenleben derart expressiv in Szene zu setzen. Seinem Naturgefühl entsprach eher das „Sanfte Gesetz“ im Sinne Adalbert Stifters. Beide Maler befanden sich mit ihrer jeweiligen Kunstauffassung auf einer Gratwanderung, Böcklin, durch seine monströsen Mischwesen in der Gefahr in den Kitsch abzugleiten, Dreber, einer Utopie nachzuhängen, die ihn immer weiter von der Realität seiner Zeitgenossen entfernte. Im Gegensatz zu Drebers Valeurmalerei bevorzugte Böcklin in seinen Bildern intensive Farben und zog sich damit den Unmut Drebers zu. Der anfängliche Spott Drebers über Böcklins „Färbchen“ eskalierte irgendwann und endete in einem völligen Zerwürfnis der beiden Malerfreunde.

Erste Aufträge

Arbeiten für die Villa Wesendonck in Zürich

Erkrankung an Typhus als Wendepunkt im Leben Drebers

Die Sappho für den Graf von Schack und weitere Aufträge

Späte Werke

Die Campagna di Roma als Sehn- suchtsort für Maler. Ein Exkurs.

Drebers Tod

EPILOG

LITERATUR

2. Hans Joachim Neidhardt: Die Malerei der Romantik in Dresden. VEB E. A. See- mann Verlag, Leipzig 1976

3. Hans Joachim Neidhardt: Ludwig Rich- ters Schüler. Heinrich Dreber, genannt Franz-Drebrer In: Ludwig Richter und sein Kreis. Ausstellung zum 100. Todestag im Albertinum zu Dresden März bis Juni 1984. Karl Robert Langewiesche Nachfolg. & Hans Köster Königstein i. Taunus, 1984

4. München, Karl & Faber, Auktion 291, November 2019, Gemälde & Zeichnungen, S. 215

5. Ludwig Richter: Lebenserinnerungen ei- nes Deutschen Malers. Sammlung Dieterich Band 118. Erich Marx (Hrsg). Dieterichsche Verlagsbuchhandlung zu Leipzig, Leipzig 1950

6. Carl Gustav Carus und die zeitgenös- sische Dresdner Landschaftsmalerei. Ge- mälde aus der Sammlung Georg Schäfer, Schweinfurt. Ausstellung im Alten Rathaus Schweinfurt vom 14. bis 25. Oktober 1970.

7. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann: Poetische Werke. 2. Band S. 476 ff. Aufbau- Verlag, Berlin 1958

8. Wilhelm Heinrich Wackenroder Wer- ke und Briefe, S. 463 ff. Verlag Lambert Schneider, Berlin 1938

9. Ein Land der Verheissung. Julius Schnorr von Carolsfeld zeichnet Italien. Katalog zur Ausstellung im Haus der Kunst München vom 31. Mai bis zum 6. August 2000 und im Kupferstich Kabinett Staatliche Kunst- sammlungen Dresden vom 28. Januar bis zum 1. April 2001. Petra Kulmann-Hodick und Claudia Valter (Red.). Wienand Verlag, Köln 2000

10. Pia Müller-Tamm. Bemerkungen zur nazarenischen Landschaftszeichnung. In: Zeichnen in Rom 1790–1830. Margret Stuff- mann und Werner Busch (Hrsg). S. 303–321. Kunstwissenschaftliche Bibliothek Band 19 (Christian Posthofen (Hrsg). Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln 2001

11. Thomas Herbig: Heinrich Dreber 1822–1875 Der Zeichner, Edition Fichter 2020

12. Gottfried Keller, Gesammelte Werke in 5 Bänden, Band 1 Der grüne Heinrich, Roman in vier Teilen, Verlag von Th. Knaur Nachf., Berlin & Leipzig, 1926

13. Paul Schaffner: Gottfried Keller als Maler. J.G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolg. Stuttgart & Berlin, 1923

14. Grüner Heinrich. Lebensläufe zwischen Scheitern und Erfolg. Adrian Scherrer (Hrsg). Th. Gut Verlag, Stäfa 2005

15. Michael Thimann: Emil Schuback (1820–1902). Zeichnungen und Gemälde eines Hamburger Deutschrömers. Nordel- bingen, 84, S. 131–164, 2015

16. Otto Baisch: Johann Christian Reinhart und seine Kreise. Verlag von E. A. See- mann, Leipzig 1882

17. Goethezeit und Romantik. Einhundert Meisterzeichnungen aus einer Privatsamm- lung. Ausstellungskatalog Niedersächsi- sche Landesgalerie Hannover 21. Juni bis 19. August 1990 und Museum für Kunst und Kulturgeschichte der Hansestadt Lü- beck. Annen Museum. 25. November 1990 bis 31. Januar 1991. Graphische Werk- stätten Lübeck 1990

18. Deutsche Romantik im Museum Georg Schäfer. Aquarelle und Zeichnungen. Ka- talogbuch zur Ausstellung. Prestel Verlag, München2000

19. Michael Thimann: Antike ohne Götter Heinrich Drebers Landschaftskunst. In: Ima- gination und Evidenz. Transformationen der Antike im ästhetischen Historismus. Ernst Overkamp & Thorsten Valk (Hrsg) De Gruyter 2011

20. Paul Heyse: Jugenderinnerungen und Bekenntnisse. Vierte Auflage S. 129 ff. Ver- lag von Wilhelm Hertz, Berlin 1901

21. Franz Xaver Seppelt & Klemens Löffler: Papstgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart. Verlag Josef Kösel & Friedrich Pustet, München 1933

22. Böcklin Memoiren. Tagebuchblätter von Böcklins Gattin Angela. Ferdinand Runkel (Hrsg). Internationale Verlagsanstalt für Kunst und Literatur. Berlin 1910

23. Friederich Noack: Deutsches Leben in Rom 1700 bis 1900. S. 385. J.G. Cotta’sche Buchhandlung Nachf. Stuttgart 1907

24. Christopher Hibbert: Rom, Biographie einer Stadt. Verlag C.H. Beck, München 1987

25. Giorgio De Chirico. Wir Metaphysiker. Gesammelte Schriften. Wieland Schmied (Hrsg). Propyläen Verlag, Berlin 1973

26. Arnold Böcklin, Giorgio De Chirico, Max Ernst. Eine Reise ins Ungewisse. Angelika Wesenberg (Hrsg). Katalog der Ausstellung in der Nationalgalerie Berlin vom 20. Mai – 5. August 1998. Benteli Ver- lag, Bern 1997

27. Paul Heyse: Gesammelte Werke. Dritte Reihe, Band V. Reisebriefe: An Arnold Böcklin in Florenz. S. 465. J. G. Cottasche Buchhandlung Nachfolg. & Verlagsanstalt Hermann Klemm A.G. Stuttgart – Berlin- Grunewald o.J.

28. Judith Cabaud: Mathilde Wesendonck (1828-1902). In: Minne, Muse und Mäzen: Otto und Mathilde Wesendonck und ihr Zürcher Künstlerzirkel. Axel Langer & Chris Walton (Hrsg), Verlag Museum Rietberg, Zürich 2002

29. Wagner an Eliza Wille, 5. Juni 1863, zitiert aus: Richard Wagner an Mathilde Wesendonck. Tagebuchblätter und Briefe, Berlin 1904, S. 309.

30. Max Jordan (Hrsg): Ausstellung von Werken des Landschaftsmalers Heinrich Franz-Dreber, gest.1875, Ausstellungska- talog, Königliche Nationalgalerie, Mai-Juni 1876, Berlin1876

31. Ulf Dingerdissen: Genoveva von Bra- bant. Ein romantisches Schlüsselthema in der bildenden Kunst des 19. Jahrhunderts. Ars et Scientia, Schriften zur Kunstwissen- schaft Band 18. Benedicte Savoy, Micha- el Thimann & Gregor Wedekind (Hrsg) S. 258–260. Verlag De Gruyter, Berlin/ Boston 2018

32. Köln, Lempertz Auktion 1132, 19. Jahr- hundert. 18. 5. 2019, Los 1530. Waldland- schaft mit Genoveva und dem Schutz- engel. Öl auf Leinwand. 140,5 x 100,5cm. Links unten signiert mit F. Dreber.

33. Max Jordan: Friedrich Preller d. J. Tage- bücher des Künstlers. S. 56 ff. Verlag der Vereinigten Kunstanstalten München – Kaufbeuren 1904

34. Adolf Friedrich Graf von Schack: Meine Gemäldesammlung. S. 204 ff. Verlag der J. G. Cotta’schen Buchhandlung Nachf., Stuttgart 1891

35. Carlos Idrobo: Heinrich Drebers Sappho und ihre Darstellung als Selbst- mörderin in der Kunst des 19. Jahrhun- derts. In: Okkulte Kunst, Alexander Graeff (Hrsg.) transcript Verlag , Image, Bd. 155; Bielefeld 2019.

36. In uns selbst liegt Italien. Die Kunst der Deutsch-Römer. Christoph Heilmann (Hrsg). Buch zur Ausstellung im Haus der Kunst in München vom 12. Dezember 1987 – 21. Februar 1988. S. 224–229, Kat.-Nr. 49–53. Hirmer Verlag, München 1987

37. Goethes Werke. Hamburger Ausgabe in 14 Bänden. Erich Trunz (Hrsg) Band 1: Gedichte und Epen. S. 168. Verlag C. H. Beck München 1981.

38. Johann Christoph Erhard (1795–1822) Der Zeichner. Katalog der Ausstellung vom 3. Oktober – 24. November 1996 im Ger- manischen Nationalmuseum Nürnberg, Verlag des Germanischen Nationalmu- seums, Nürnberg 1996

39. Neumeister München Sonderauktion am 25. Februar 2005. Bilder aus der Samm- lung Georg Schäfer II. Los 305, Auktions- katalog S. 74/75.

40. Otto Roquette: Friedrich Preller. Ein Lebensbild S. 233 ff. Literarische Anstalt Ritten & Loening, Frankfurt a. M. 1883

41. Gertraude Stahl-Heimann: Der protes- tantische Friedhof oder der Friedhof der Nichtkatholiken in Rom. S. 105. Rhein– Neckar Zeitung GmbH, Heidelberg 2000

42. Wilhelm Waetzoldt: Das Klassische Land. Wandlungen der Italiensehnsucht. S. 92 ff. Verlag E.A. Seemann, Leipzig 1927

43. Baldesar Castiglione: Das Buch vom Hofmann. Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1986

44. Porträts Deutscher Künstler in Rom zur Zeit der Romantik. Katalog einer Ausstellung im Winckelmann-Museum in Zusammenarbeit mit der Bibliotheca Hertziana und der Casa di Goethe in Rom vom 17. März bis 25. Mai 2008. S. 171 ff. Verlag Franz Philipp Rutzen 2008

45. Gianna Piantoni. Böcklin und die römi- sche Kultur Ende des 19. Jahrhunderts. In: „In uns selbst liegt Italien“. Die Kunst der Deutsch-Römer. Ausstellung im Haus der Kunst, 12. Dezember 1987 bis 21. Februar 1988. Christoph Heilmann (Hrsg). Ausstel- lungskatalog Hirmer Verlag München 1987

46. Anita-Maria von Winterfeld: Heinrich Dreber, Arnold Böcklin und Giovanni Costa in Rom. In: RückSicht. Festschrift für Hans-Jürgen Imiela zum 5. Februar 1997. Daniela Christmann, Gabriele Kiesewetter, Otto Martin, Andreas Weber (Hrsg). Verlag Hermann Schmidt, Mainz 1997.

47. Hans Geller: Deutsche Künstler in Rom. Von Raphael Mengs bis Hans von Marées. S. 46, Herder Rom 1961

48. Ekkehard Mai: Landschaft zwischen Natur, Mythos und Ideal. Zur deutschen Landschaftsmalerei im 19. Jahrhundert. In: Edmund Kanoldt. Landschaft als Ab- bild der Sehnsucht. Städtische Galerie im Prinz Max Palais Karlsruhe. Katalog der Ausstellung vom 10. Dezember 1994 bis 19. Februar 1995. Karlsruhe, 1994

49. Joseph August Beringer. Emil Lugo. Salzwasser Verlag GmbH, Paderborn, Nachdruck von 1912.

50. Botho Strauß: Paare Passanten. Carl Hanser Verlag, München 1981

VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN

2. In der Fränkischen Schweiz. Feder in Braun, braun laviert, Bleistift, aquarelliert. 23,7 x 50,6cm. Unbezeichnet. Nachlaß- prägestempel. Provenienz: Prof. Herrmann Schöne, Hamburger Kunsthalle, Kupfer- stichkabinett. © bpk Foto: Christoph Irrgang.

3. Burgruine Neideck (Abendlandschaft). Fette Tempera/Ölmalerei auf Leinwand, rentoiliert. 55 x 69cm. Rechts unten mono- grammiert und datiert: HF (ligiert) fecit/ München 1842. Provenienz: 1843 durch Verlosung an Julius Kraft, München, dann an seine Tochter Marie Gronen vererbt. Karl & Faber Auktion 113, 6. Juni 1968. Seither Privatbesitz, Süddeutschland.

4. Der Gang zur Quelle. Ölmalerei auf Leinwand. 87,5 x 127,5cm. Unbezeichnet. Provenienz: 1843 auf der Dresdener Som- merausstellung verlost an Herrn Ketten- burg aus Mecklenburg. Dann Kunsthand- lung H. Francke, Leipzig und von dort 1937 vom Nasauischen Landesmuseum (Heute Museum Wiesbaden) erworben. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass dieses Bild im Zusammenhang mit dem unrecht- mäßigen Entzug von Kunstwerken durch den Nationalsozialismus steht.

5. Heilige Familie auf der Flucht. Bleistift, Feder und Pinsel in Braun. 23,9 x 30,6cm. Hamburger Kunsthalle, Kupferstichkabi- nett. © bpk Foto: Christoph Irrgang.

6. Wiesental. Braune Feder auf weißem Pa- pier. 30,1 x 39,4cm. Bezeichnet links unten mit dem Monogramm HF, dazu: München 41. Provenienz: Auf der Rückseite steht von Ludwig Richters Hand: „H. Dreber, ge- nannt Franz. Diese Zeichnung schenkte er mir als er nach Rom ging. L. Richter.“ Dann: Landrat Dr. Friedrich Schöne, Berlin.

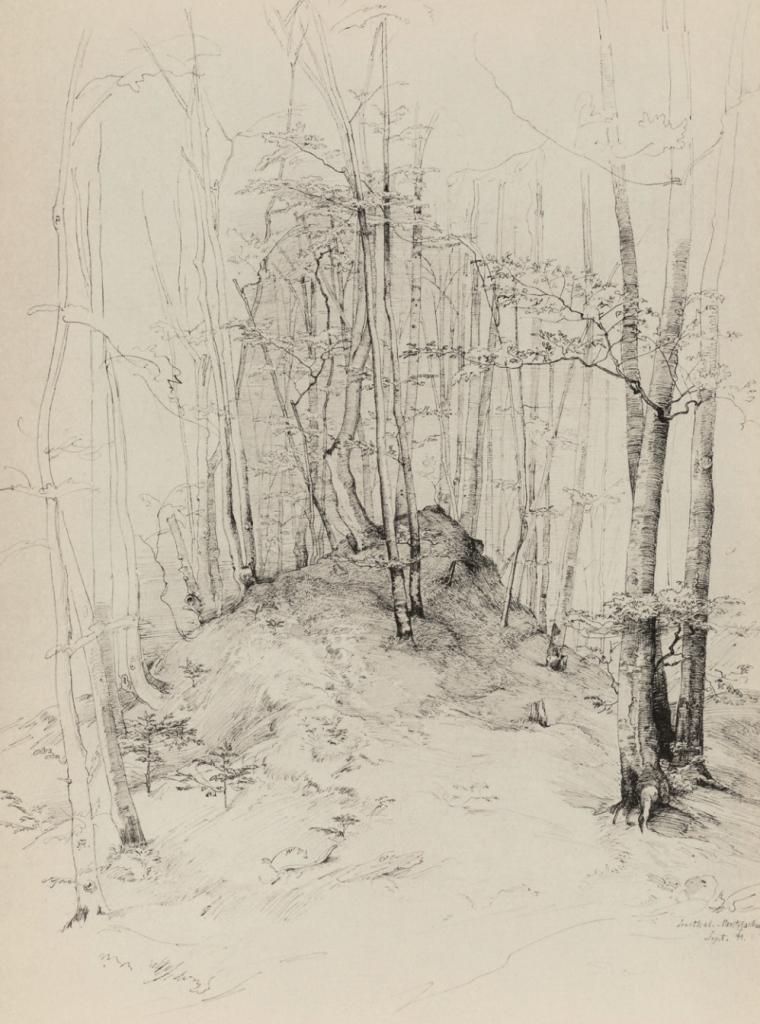

7. Buchenwald bei der Menterschweige. Feder in Braun, Bleistift. 35,0 x 25,8cm. Bezeichnet rechts unten: Isartal. Menter- schweig Sept. 41“ Nachlaßprägestempel. Provenienz: Frl. Annemarie Schöne, Gerda Bassenge Auktion 90, November 2007. New York, Metropolitan Museum of Art.

8. Gebirgige Landschaft in der Umgebung Roms. Aquarell, Feder in Braun über Blei- stift. 31,1 x 46,4cm. Unten rechts bezeich- net: Rom Oct 43. Provenienz: Nachlaß des Künstlers, Blindstempel des Sohnes Fortunato Dreber. Sammlung Prof. Dr. med. Rudolf Volkmann, Dessau. Lübeck, Behn- haus Drägerhaus, Leihgabe des Landes Schleswig-Holstein aus der Sammlung Dräger.

9. Baumkronen am Abhang bei Albano. Um 1846. Feder in Braun und Aquarell über Bleistift auf festem, vergilbtem, weißen Papier. 38,6 x 39,4cm. Bezeichnet unten rechts mit Bleistift: Albano – darun- ter Nachlasstempel. Provenienz: Heinrich Dreber, Nachlaß. Landrat Friedrich Schöne, Berlin. Dr. von Ritter, München. Museum Georg Schäfer, Schweinfurt, erworben im August 1969 von C.G. Boerner, Düsseldorf. © bpk Foto.

10. Landschaft bei Genazzano. 1846. Öl auf Leinwand , auf Sperrholz gezogen. 59,5 x 41,2cm. Bezeichnet links unten: Franz Dreber f. Rom. Provenienz: Akademie- ausstellung Dresden 1847. Kunstsammlun- gen Chemnitz. © bpk Foto: Bertram Kober (Punctum Leipzig).

11. Landschaft mit dem barmherzigen Samariter. 1848. Öl auf Leinwand. 123 x 177,5cm. Bezeichnet unten rechts: H. Franz-Dreber Rom 1848. Dresden, Staat- liche Kunstsammlungen, Gemäldegalerie Neue Meister. ©bpk

12. Weite Gebirgslandschaft mit altem Sänger. 1850–1860. Öl auf Leinwand. 49,5 x 79,5cm. Bezeichnet unten rechts: H. Dreber. Kleinere Version des gleichen Motifs, das durch Vermächtnis von Frau Elisabeth Seeburg 1889 in die Gemälde- galerie Dresden kam. Provenienz: Neumeis- ter Auktion 1993, München. Museumsland- schaft Hessen Kassel. bpk Foto Elke Estel, Hans-Peter Klut.

13. Maisernte im Sabinergebirge. 1857. Öl auf Leinwand. 200 x 300cm. Bezeich- net unten rechts: Dreber f. Roma, und auf der Rückseite von fremder Hand: „Dipinto l’anno 1857 per Faustina Bruni“. Provenienz: Faustina Bruni. Geheimrat Wilhelm Zinn, Berlin.

14. Sappho. 1864–1870. Öl auf Leinwand. 241 x 170cm. Bezeichnet unten rechts DREBER. Bayerische Staatsgemäldesamm- lungen, Schack-Galerie, München. © bpk Foto.

15. Tiberlandschaft im Frühsommer. Öl auf Leinwand. 39,5 x 57,5cm. Doubliert. Links unten signiert mit H. Dreber. Um 1870/71 entstanden, eine von drei verschiedenen Fassungen des Motifs (Schöne, Heinrich Dreber 1940). Provenienz: Geheimrat Dr. P. von Herrmann, Berlin. Gabriele von Herrmann, Seeshaupt. Sammlung Georg Schäfer, Schweinfurt, Neumeister Sonder- auktion am 25. Februar 2005.

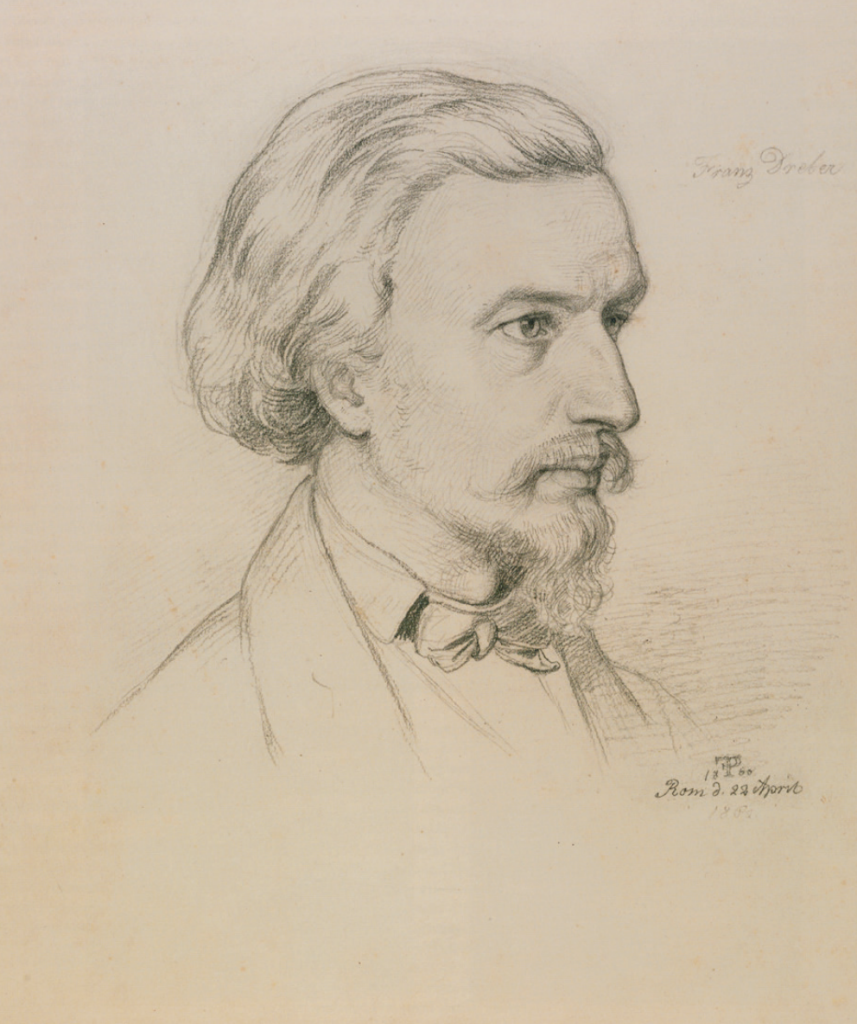

16. Friedrich Preller d. Ä. Porträt Heinrich Dreber. Rechts unten bezeichnet FP 1860, darunter: Rom d. 22. April. Bleistift, schwarze Kreide. 27,0 x 22,8cm. Privat- sammlung.

Anschrift der Verfasser:

Neustätterstr. 3

D-82327 Tutzing

korth@uke.uni-hamburg.de